对陕西师范大学国家安全学院的学生艾小雨来说,在镇康的几日支教活动中,她不仅是老师,也是学生。暂居镇康的几日,每一天都是生动可感的爱国教育课。“我看到了山上蜿蜒的边境线,看到了学校礼堂门口上缅北炮弹留下的弹孔。对我来说,国门边界不再是地图上模糊的线条,而是用无数生命筑起的亮光。”

“出门就是守边,种地就是站岗,放牛就是放哨。这是镇康人日常生活的真实写照。在镇康,看似平凡普通的工作都事关国家安全,每个人的日常生活都是最好的国家安全教育。”云南省临沧市镇康县常务副县长施金龙向陕西师范大学“红烛苗圃”交流实践师生团队介绍道。

“镇守边关,幸福安康”,镇康县的名字由此而来。它位于中国云南省西南边陲,与缅甸果敢县接壤,国门在城中、界桩在城边,镇康这座小城星罗散落在绿树掩映的群山之中,宛若静卧在母亲怀抱中的婴孩。在这里,嘹亮的国歌声每天都在绵延千里的边境线上回荡。就在这片国家边陲之巅,一场跨越千里的“心心相印、国门握手”之旅正徐徐展开。

赐福彝寨观景云台上清晰可见的中缅边界线与两国国土风貌(新安全杂志社记者沈馨妍 摄)

2025年7月,陕西师范大学组织师生奔赴云南省镇康县,开展边境国门学校“红烛苗圃”实践育人活动,这是学校连续第3年来到镇康县开展活动。从古都西安到云南边境,实践团队师生跨越山河2000多公里,一路南下。坐火车转大巴,奔波整整两天,到达祖国西南边陲门户镇康县。此次活动为期一周,主要面向小学四、五年级学生,团队由陕西师范大学多个学院20余名师生代表组成。

2023年起,陕西师范大学组织师生奔赴内蒙古、吉林、广西、云南、西藏、新疆等6省(区)的14个边境县(旗、市)和海南省三沙市永兴岛,开展边境国门学校红烛苗圃交流实践活动,构建起了行走在祖国边境线上的思政大课。国家安全学院(政法与公共管理学院)作为牵头学院之一,积极助力边境地区基础教育事业高质量发展。

自2022年陕西师范大学国家安全学院成立以来,以总体国家安全观理论研究为基础,以多学科研究方法为路径,不断深化国家安全研究,为铸牢中华民族共同体意识、助力国家安全教育贡献了智慧力量。学院以决策咨询为起点,着力推动国家安全教育研究,参与多项国家安全教育国家标准制定工作和国家级师资培训工作;以教材建设为突破,形成了经验丰富、实力雄厚的国家安全教育规律研究团队,已主编、参编国家安全教育相关教材10余部;学院以学科建设为牵引,获批国家安全学一级学科博士学位授予权,开设总体国家安全观专项博士,不断深化国家安全学科的学科内涵与研究主题;以科学研究为抓手,围绕国家安全教育等重点领域开展了基础性、前瞻性、创新性科学研究,持续打造高质量学术研究团队,开展“项目+平台”建设,以问题为导向,开展系列科研活动,多次组织“贯彻落实党的二十大精神暨国家安全人才培养研讨会”等大规模学术研讨会,积极促进学术交流;以育人育才为核心,探索大学生国家安全教育有效路径。相关工作案例获批教育部“2025年度大中小学思想政治教育一体化建设工作典型案例”,组建的国家安全教育大学生宣讲团已累计200余名大学生走进56所中小学宣讲,覆盖2000余名学生,其骨干成员所组团队在2025年全国高校学生国家安全素养展示活动中荣获总冠军,受到中央电视台等多家主流媒体的宣传报道,产生了积极的社会影响,生动展现了青年学子在维护国家安全方面的责任与担当。

2025年4月,学院学生在2025年全国高校学生国家安全素养展示活动中荣获全国总冠军并于中央电视台报道(陕西师范大学国家安全学院“红烛苗圃”实践团队提供)

2025年,正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在这样特殊的历史时刻,国家安全学院带领师生在延续先前活动特色的基础上,又创新出更多形式多样的爱国主义教育课,让民族团结、国家安全的苗种真正播撒进边疆学生的心田。

夜晚绵延千里的中缅边界线(云南省临沧市镇康县南伞边境完全小学副校长刘金奋老师提供)

百里边关第一哨:唱响国防边境的爱国之歌

一城连两国,岸城不分家。在镇康县,有这样一片土地,它坐落于万峰众树之间,既保留乡土自然的怡然静谧,又深植厚重的历史血脉。

距离边境线仅50米,刺树丫口自然村伫立在中缅两国分割线上,这里被誉为“百里边关第一哨”。千百年来,这里一直是兵家必争的战略要地,也是中缅两国边界故事的见证者。位于村落旁的戍边馆陈列了镇康的戍边历史,是重要的红色研学阵地。发生在边境的血雨腥风,爱国先辈们保家卫国的英勇事迹,都被存留在戍边馆的文物中、照片里,被文字和影像诉说着家国情怀。在这里,陕师大国家安全学院师生携手镇康县南伞边境完全小学学生,开启了一堂生动的思政大课。

云南省临沧市镇康县戍边馆(新安全杂志社记者沈馨妍 摄)

7月16日下午,多日阴云的镇康迎来少有的明媚,师生团队乘巴士沿红土飞扬的山路盘行而上。低垂的云掩映着山下的点点村落,左见中国南伞的繁华街貌,右看缅甸果敢老街的异域风光。少见的边关风光让大家对“一城连两国”有了更真实可感的体会。

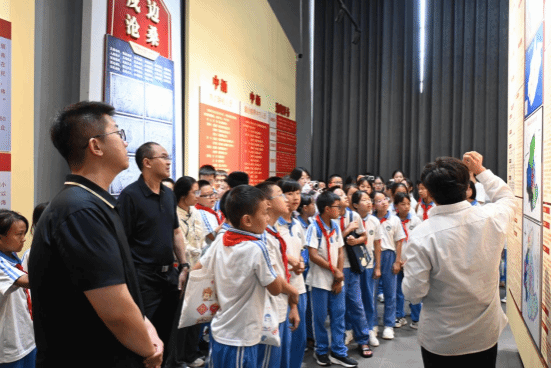

来到镇康县戍边馆,招展的国旗在阳光普照下熠熠生辉。营员们在讲解员的带领下认真聆听发生在边关的戍边红色记忆。砖红色的文化墙透着庄严与肃穆,四字句整齐排列的“戍边沧桑”板块诉说着从元至今的厚重历史。从“抗日一昼夜,输米三万担”的保家卫国壮歌,到滇西抗日御敌布防的抗战遗址,再到肃清缅逃匪患的兵民英雄,一件件武器残骸、一张张褪色照片,都在传达着战场的惊心动魄和勇士们的铁血真情。活动现场,师生们在展览前驻足沉思,孩子们热切交谈,不时用手机拍下感触的瞬间。

7月16日,云南省临沧市镇康县赐福彝寨戍边馆内,陕西师范大学师生和南伞边境完全小学的学生们一起认真参观馆内展览。(陕西师范大学“红烛苗圃”实践团队提供)

“张从顺、张子权父子的故事如一部“热血铸魂”的生动教材在眼前铺展。父亲倒在缉毒一线的血泊中,儿子循着信仰的轨迹踏上父亲曾坚守的岗位,这不是简单的“子承父业”,而是两代人以生命锚定的“使命接力”。磨损的警徽、泛黄的工作记录,见证着“守好每一寸土地”的誓言如何在生死之间续写;那些与毒贩周旋的惊险、为群众奔忙的日夜,让“忠诚”二字化作边境线上永不熄灭的火种”,陕西师范大学国家安全学院政治学与行政学专业学生郭书言说。展馆的沉郁庄重与课堂的鲜活热烈交织在一起,那一刻,她明白:所谓团结,从不是纸上轻描淡写的承诺,而是有人以生命为盾,护住这片让所有色彩都能安稳绽放的土地。

对从小生长在这里的孩子们来说,拜访戍边馆更像是一段与自己家乡的亲密对话,历史与现实、理论和情感相交重叠。“有一位姓李的小朋友在到访过戍边馆、学习完家乡爱国主义教育课后和我说:‘陈老师,张子权战士是我妈妈的中学同学’我觉得很有感触,让学生们回家以后可以和家人多了解一些细节。”来自陕师大国家安全学院的陈思同说。作为临沧本地人,这次实践活动中,他给学生们讲述了“家乡的宝藏”这堂课。

馆讲结束后,在戍边馆门口,一堂特别的国家安全教育课正热切进行。国家安全学院学生廖健面向50余位小学生,气势铿锵地讲述着守卫国土安全、铭记戍边战士奉献精神的爱国教育课。“国土安全就在我们眼前的一草一木和心中所爱中,它是边境线上刻印‘中国’二字的界碑,带有守护者的执着;是各族人民在跨境贸易往来中体现的大国自信和担当;是边境铁门上‘中国’二字,是戍边战士‘大好河山、寸土不让’的誓言,也是镇康人‘出门守边、种田站岗、放牛放哨’的民族谚语”。

南伞边境完全小学的何智萱表示,“戍边馆参观是一次深刻的爱国主义教育,正是因为这些保卫边疆的英雄们,我们才能在边境线上拥有一张安稳的课桌。作为新时代少年,我们会铭记历史,传承和发扬战士们的奉献精神,为家乡建设做贡献。”

下午四时,海拔 1600 多米的高山上,清风裹挟着嘹亮的童声,回荡在刺树丫口自然村的每一个角落。四十余名身着蓝白校服、颈系红领巾的孩子,与15名来自陕西师范大学的大学生手手相牵,面向国旗整齐列队。在辅导员石雷霆的组织下,众人齐声高唱《我爱你中国》,真挚的歌声在山间久久萦绕。“我爱你中国,亲爱的母亲。我为你流泪,也为你自豪。” 激昂的旋律中,饱含着课堂上播撒的爱国种子,承载着孩子们对祖国母亲最纯粹的眷恋。歌声漫过被岁月打磨的旗杆,飘过戍边馆红色的屋瓦,拂过村落民居上悬挂的国旗,于字里行间透着赤诚,于旋律起伏中饱含深意。

“站在祖国的西南大门,镇康的土地托起我们的梦想,南汀河水诉说着边疆的守望。‘红烛育苗圃’的老师像温暖的阳光,照亮了佤山深处的课堂。” 这朴实的话语,是孩子们用心灵谱写的散文诗,更是埋藏在心底、未曾言说尽的深情告白。

7月16日,陕西师范大学“红烛苗圃”实践团队与南伞边境完全小学部分师生一同调研参观云南省临沧市镇康县戍边馆。(陕西师范大学“红烛苗圃”实践团队提供)

“抱怨堵车时,想想边境线上的风雪;遇到挫折时,想想那些‘把生命融入土地’的身影。这份来之不易的和平,需要我们以‘铭记’为基,将英雄故事刻进民族记忆;以‘担当’为翼,把‘守护’的精神化作岗位上的坚守、生活里的热忱。把‘岗位当战位、把职责当使命’的精神融入日常,就是对英雄最好的致敬。”郭书言在当天的手记里这样写着。

“百里边关第一哨,石头成林铁边防。”这是脍炙人口的“阿数瑟”对子里的一句话。在这片土地上,陕西师范大学师生用知识和爱点亮了边境线上的光,拉起镇康孩童的小手,把铸牢中华民族共同体意识化作课堂上明亮的双眼和浸润知识的心房。

十五束青春的光 落在云南的课堂上:唤醒数缕灵魂的青春乐章

在边境国门学校“红烛苗圃”青少年交流成长营启动仪式上,镇康县教育体育局局长高云翔在发表开营仪式讲话中提到“教育的本质是心灵教育,是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”

来自陕西师范大学的陈竹欣对这句话深有感触。第一天破冰活动结束后,她写道,“树摇树,生命回响;云推云,心灵共振。 教育绝非单向施与,而是两束光相互照亮,共生共长,在唤醒纯真笑脸时,我们亦被蓬勃生命力唤醒。在这片红土地上,守护每一张纯真的笑脸,浇灌每一颗梦想的种子,让希望扎根边疆,向阳生长。这份责任,重于千钧。”

国家安全学专业的她发挥专长,结合国家安全领域中的文化安全,给学生们上了一堂妙趣横生的文化安全实践课《守文化根脉 筑安全防线》。在课上,她给孩子们介绍象征中华文化的核心元素,并讲解守护文化安全的重要性,还进行了中国传统节日接力赛。课程结束后,孩子们纷纷表示,“我们明白了保护和传承自己国家和民族的文化有多重要!”

国家安全学院学生陈竹欣讲授《守文化根脉 筑安全防线》课程(陕西师范大学“红烛苗圃”实践团队提供)

像这样寓教于乐、趣味盎然的课堂在成长营上还有很多。两次带队云南镇康“红烛苗圃”实践活动的陕师大国家安全学院辅导员王蓓蓓介绍说,今年成长营融合了学科拓展和综合素养培育的各类特色课程,主要包括国家安全相关核心课程“固本培元,筑牢思想根基”、结合趣味性和应用性的学科素养类课程“启智润心,夯实学习基础”、围绕基础科学原理设计的科普科创类课程“探秘创新,点亮科学梦想”,以及融合民族和国门特色的文艺体育类课程“融合共生,赋能全面发展”。

实践团队成员唐瑾和南伞边境完全小学学生在课上合照(陕西师范大学“红烛苗圃”实践团队提供)

南伞边境完全小学的学生们在认真上《魔法色彩我来变》化学课(陕西师范大学“红烛苗圃”实践团队提供)

国家安全学院学生艾小雨在上完《认识资源安全》课后与学生们合照(陕西师范大学“红烛苗圃”实践团队提供)

来自国家安全学院的学生廖健去年参与过云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县河口城区小学国家安全教育宣讲活动,今年他把《国家安全·你我共筑》这门课带到了中缅边境。用游戏的方式把晦涩的理论根植到孩子们的心田。针对破坏国家安全的行为机智应对、在保护自身安全的基础上科学举报……在他的课堂上,国家安全知识因这片特殊的土地有了更丰富的含义。

国家安全学院学生廖健讲授《国家安全·你我共筑》课程(陕西师范大学“红烛苗圃”实践团队提供)

除学生授课之外,陕西师范大学国家安全学院也组织专业学者,为镇康基础教育学段教师开展国家安全教育、心理健康教育、法治能力提升等方面的培训。7月15日下午,陕西师范大学国家安全学院法学系系主任向东教授在南伞边境完全小学报告厅内为当地小学教师讲授了一节精彩的法治教育讲座。“作为立德树人的教育者,教师应坚持‘法制为纲、文化为桥、以爱为链、以人为本’的法治认知。”向老师说。

陕西师范大学国家安全学院法学系系主任向东教授作专题报告(陕西师范大学“红烛苗圃”实践团队提供)

教育的最高形式,不是装满一桶水,而是点燃一把火。在云云相推,树间摇动之中,教育者授人以渔,也亦被授之。陕西师范大学国家安全学院党委副书记时浩翔介绍道,“参加过‘红烛苗圃’活动的不论是小学生们还是大学生,都会将自己的所感所闻告诉身边的亲朋好友,活动的辐射带动作用日益显现,教育的成效也更加深远”。口耳相传间,学生们把课堂上学到的知识、点燃的家国情怀抛洒在了家乡的广袤田野上、群山茂林间。而这,就是教育的意义所在。

“离别时分,情谊难舍。稚嫩的手递上心意,我们亦以签名与联系方式郑重回应,许下无声的期许。这短暂的夏令营,如同交汇的溪流,终将各赴山海。然教育之河,永不止息。最动人之声,莫过于孩子们清澈的誓言:“老师,我们会努力考上大学!”此一言,重若干钧——那是我们播撒的种子,已在心田破土萌发,向着光的方向倔强生长。”这是实践团队工作手记的结尾。

7月19日,边境国门学校“红烛苗圃”青少年交流成长营举行结营仪式(陕西师范大学“红烛苗圃”实践团队提供)

聚散终有时,然教育无绝期。对陕西师范大学的15名大学生来说,这是他们人生路途上一段难忘的风景,亦是教育育人之路的序章。当十五束青春的光洒在云南的课桌上,他们明白:教育从来不是单向努力,而是大手拉小手的双向奔赴。5天时间,他们行走过高山边境村落的林荫小道,到访过中缅边境联防所,曾伫立在观景台纵览中缅两国不同的国土风貌,见过雨后乍现的双彩虹,也赏过夏日镇康的晨曦月辉。对他们来说,这是最有意义的教育实践,也是最好的家国教育。

国之所安,心之所向。青春薪火相传不散场,而边疆的爱国教育故事还在继续书写。

【原文链接】https://mp.weixin.qq.com/s/mdtkEeA9xbhFnxqa1sLDvA

学校官网

学校官网